陈淳(1483~1544),字道复,后以字行,改字复甫,号白阳、白阳山人,江苏苏州人。他性格放逸,有欲举荐秘阁者,被他拒绝,故后人有称他为“徵君”的。他虽是文徵明的学生,但是并不固守师门之法。绘画以大写意花卉著名,苍茫率意,与后来的徐渭齐名,号称“青藤白阳”。书法以行草为擅场,虽受文徵明一些笔法的影响,但是整体格局完全不受拘束,笔法荒率,不斤斤于一点一画的精到,而追求酣畅淋漓的挥洒;结构飞扬跳荡,提拿擒纵,豪宕可喜,意态超迈,似已有晚明行草的征象。

此外,这时期吴门地区的著名书家还有唐寅、文彭、文嘉等,成就稍逊于四家。

除吴门书派之外,其他地区也有一些成就突出者。著名的有:心学大师浙江馀姚王守仁,书出《圣教序》,劲健清瘦,遒拔冲逸,有尘外意;华亭陆深,出于赵孟頫,稍掺李北海,但取径不广,格局不大;浙江鄞县丰坊,书学极博,堪称通人,五体并能,皆有渊源,惜神韵稍有不足,又好作伪,为人诟病。

明代中期是传统行草书的一个活跃期,在野文人略无禁忌,多方探索,一方面使赵孟頫的复古思想在实践上继续得到深化,对传统的认识体悟进入更高的阶段,另一方面在新兴起的长轴大幅的创作上也积累了许多经验,这两方面的成果,都有利于晚明时期行草书对传统的突破和发展。

三、明朝晚期书法——董其昌和晚明豪放派新书风

约从万历年间开始,书风发生了剧烈的变化。首先,激越奇崛代替了端重雅正,成为主旋律,名义上宗法古代,而实际上多出己意,极有创新精神;其次,长轴大幅成为主要的创作形式;其三,书法风格的形成往往有非常明确的形式上和思想意识上的构想。

之所以如此的外部原因,是社会生活的巨大变化。经济的发展产生了市民阶层,他们有自己的艺术需求,艺术家必须在一定程度上满足他们;随着国势的走向混乱,思想钳制有所松动,加上陆王心学的冲击,出现了个性解放的思想;大量在野文人,既是新思想的成长温床,也是满足市民文化需求的生力军;明代建筑的趋于高大,使长轴大幅日渐发展……凡此种种,都决定了书法的新变是必然的。而从书法发展的内部看,长期的向晋唐传统学习,已经使书法之路变得越来越狭窄,大部分书家陈陈相因、浅薄浮泛、令人生厌。寻求变革,亦是有识之士必然的选择。

得风气之先的是徐渭(1521~1593),字文清,后改文长,号青藤、天池、田水月、天池山人、天池生、天池漱仙、青藤老人、青藤道士、金垒山人、之罘山人、雪月山人、白鹇山人、鹅鼻山侬等,浙江绍兴人。他一生极为坎坷,不仅家庭生活常常处于动荡不幸之中,而且自己的事业前途也极不顺利,早年即有神童之誉,却始终不能考取功名。到38岁以后,怀抱文才、武学的徐渭才逐渐在浙闽总督胡宗宪的幕府中找到展示才华的机会,屡建功勋。但不久胡宗宪下狱,引发了徐渭的精神危机,积压已久的人生痛苦,使他患上了妄想型精神分裂症,数次自杀未遂后,终因杀死了自己的妻子而入狱6年,获救后落魄终身。他的经历,是明代文化桎梏的极端展现,是文人在那个时代所可能遭遇的文化悲剧的浓缩。也正因为此,倒彻底激发了徐渭心中潜藏的叛逆桀骜的才情天性,从而走出了与其他文人完全不同的艺术道路。

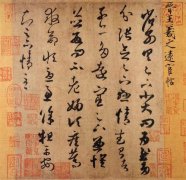

他的行草书,似从宋代黄、米入手,却绝无固守。用笔纵逸奔腾、飞扬跳掷,笔锋拖、抹、顿、滞,一任自然,去势绵长,如长枪大戟,舞动入阵,当者披靡。其用墨一如写意绘画,燥、湿兼施,浓、枯并丽,淋漓洒落。结构貌似散乱,而或展或蹙、或横或纵、或欹或倚,靡不随手生姿,虽似不循常规,戛戛独造,而细看来总是自有其意外之趣。由这种笔法、墨法、字法而生成的章法,更是前所未有,不仅字间常常没有界域、穿插咬合,而且行与行之间有时也几乎无法分辨,使人目接之际,似乎只有纷披的点划、狼藉的墨象,纵横交错,有如满天花雨,眩人心神。当其合作,真是苍茫宛如天籁,神妙不可端倪,确实如袁宏道所评,有“八法之散圣,字林之侠客”的风骨。读者从中似乎能够看到他“强心铁骨,与夫一种磊块不平之气”,虽是墨象,却能联想到他的心象。从这个意义上说,他达到了韩愈所赞赏将“种种不平之气”“一寓于书”的艺术创造的境界。在唐代张旭、颜真卿和宋代苏轼以后,象他这样的艺术家是罕见的。

晚于徐渭的董其昌、张瑞图、黄道周、倪元璐以及王铎等人,全面地拓展了传统行草的笔法、字法、章法以及墨法,大大丰富了行草书法的艺术表现力。

董其昌(1555~1636),字玄宰,号思白、思翁、香光居士等,松江华亭人。万历十七年(1589)登进士,历任翰林编修、侍读学士等,官至南京礼部尚书,崇祯朝加太子太保,南明福王时谥文敏,故后世也称他“董宗伯(礼部官员的古称)”、“董文敏”。董其昌天才俊逸,又好禅学,引之入书画理论并用以指导创作,在画上创南北宗之说,极力标举南派,是文人画的健将。书法当时即享重名。《明史·文苑传》载:“其昌书……名闻外国,尺素短札,流布人间,争购宝之。”

董其昌早年书法不佳,曾因此在考试中被黜为二等,从17岁开始下大力气精研书道。他在《画禅室随笔》中自述学书经历说:“吾学书在十七岁时,初师颜平原《多宝塔》,又改学虞永兴,以为唐书不如晋、魏,遂仿《黄庭经》及锺元常《宣示表》、《力命表》、《还示帖》、《丙舍帖》,凡三年,自谓逼古,不复以文徵仲、祝希哲置之眼角,乃于书家之神理,实未有入处,徒守格辄耳。比游嘉兴项子京家藏真迹,又见右军《官奴帖》于金陵,方悟从前妄自标许,自此渐有小得。今将二十七年,犹作随波逐浪书家,翰墨小道,其难如是。”

深入广泛的学习和理论上的独到见解,使他在艺术上很快即确立了自己的特色,尤其是小楷和行草。

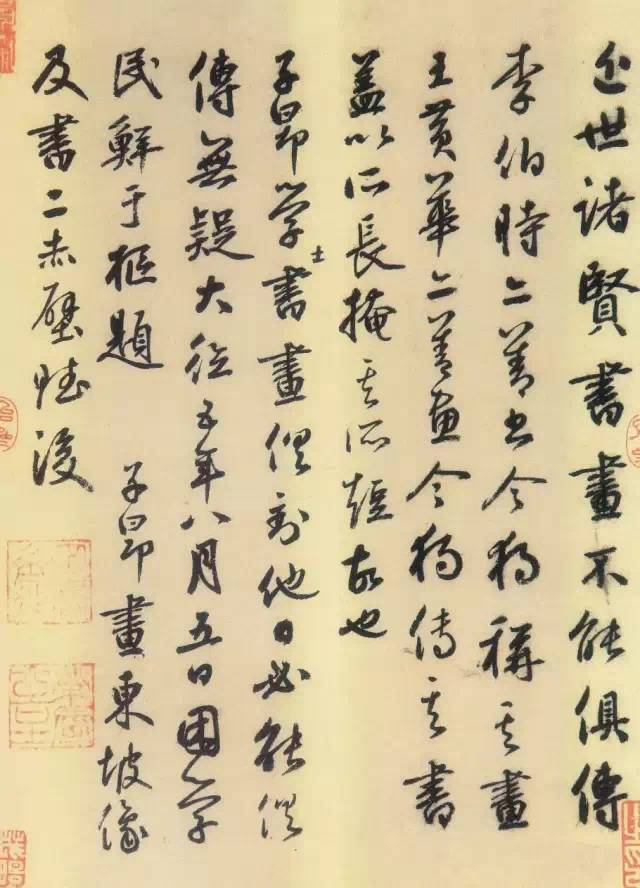

小楷以颜真卿为宗,但结构稍向右上耸拔以增益动感,化其雄强端穆为平和疏秀,笔法参用徐浩、智永,又融汇魏晋楷法和行书笔意,故典雅而不失朴实、清和而不乏严密,且饶有生趣,平易简淡而有出尘之意,格调很高。代表作品有《三世诰命卷》、《法华经》、《洛神赋册》等。

董其昌的行书最能体现他艺术观念的独特性,学习上可谓遍临百家,尤其得力于《阁帖》、王羲之和李北海,但他的学习方法非常独到,他自己说:“临帖如骤遇异人,不必相其耳目、手足、头面,而当观其举止笑语流露处。庄子所谓目击道存也。”又说:“盖书家妙在能合,神在能离,所欲离者,非欧虞褚薛诸名家技俩,直欲脱云右军老子习气,所以难耳。哪吒拆骨还父,拆肉还母,若别无骨肉,说甚空虚粉碎,始露全身。晋、唐以后,惟杨凝式解得此窍耳。”(《画禅室随笔》)这种学习方法,不拘泥于形貌,而注重精神意蕴的领悟熔铸,使他能够“化古为我”,始终依据自己的性情、趣味来吸收古人的精华,最终融合为一体。他以“淡 ”、“生”两字统摄自己的技巧:笔锋出入似全不着力,随手点染而灵动活泼;行笔重提笔拢锋,故虽不重视中、侧之分,而皆能力到笔端,清秀而不乏筋骨;用墨以淡见长,又喜用绢,故墨色虚和,飘渺通透;结构微拔右肩,字势端正、不求外放,但不为格辙所缚,自有摇曳之姿,确能实现他“率意”、“因生得秀色”的审美理想。前人谓其“精益八法,不择纸笔辄书,书辄如意。大都以有意成风,以无意取态,天真烂漫,而结构森然。往往有书不尽笔,笔不尽意者,龙蛇云物,飞动腕指间,此书家最上乘也”。(《书林藻鉴》引何三畏语)

董其昌的章法,采用与徐渭恰恰相反的方式:字、行皆空阔疏朗。这也许是得到了杨凝式《韭花帖》的启发,但更重要的是与他在笔法、墨法、字法上形成了统一的体系,能够很好地产生“淡”、“生”的审美效果,因此毋宁说主要还是出自他自己的匠心。值得指出的是,这种章法从视觉冲击力的角度说,似乎不如徐渭和后面将要提到的张瑞图、黄道周、倪元璐和王铎的方式突出,但疏朗的背景与生动简捷的图像之间构成一种呼应,仍然是长轴大幅形式安排的一种良好的方式。

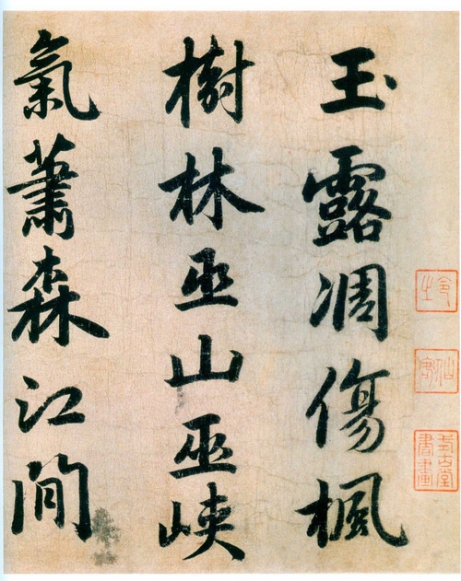

张瑞图(1570~1641),字长公,号二水、果亭山人、平等居士、白毫庵主、白毫菴道者,福建晋江人,著有《白毫庵集》。历任编修、礼部侍郎、尚书、太子太保、户部尚书、武英殿大学士、太子太师中极殿大学士等,因为魏忠贤书写生祠碑文入狱,后赎为民,潜居乡里。他以行草为擅场,化用章草的笔法、结字,用笔横撑竖戳,翻腾折带,方硬斩截,结字奇诡生拙,展蹙夭矫。风格十分独特。

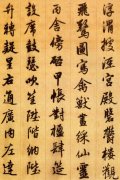

黄道周(1585~1646),字玄度,亦作幼平、幼玄等,号石斋、史周、又螭、去道、石道人、阙下完人等,福建漳州人,著有《漳浦集》。历任编修、右中允等,与魏忠贤集团展开斗争;南明时任礼部尚书、武英殿大学士,拥立唐王,组织抗清斗争,兵败被俘,不屈就义。其政治品格和道德人格都堪称典范,深受后人敬仰。他秉持儒家文艺观念,视书法为学问中七八乘事,但仍很重视书法风格的提炼,强调应当以“遒媚为宗,加之浑深,不坠佻靡”。所以他的书法,小楷严劲刚硬,不假雕饰,极为朴茂。行草远追锺繇、二王,又揉入大量章草笔法字法,形成古拙生拗、抒塞磊落的气质。

倪元璐(1593~1644),字玉汝,号鸿宝、玉如、园客等,浙江上虞人,著有《倪文正公集》。历任编修、国子祭酒、户部尚书、礼部尚书等,明亡自缢殉节。他与黄道周、王铎同年进士,相约攻书,他主攻颜真卿,得其厚重茂密之致,但在具体的笔法结构上并不规规就范,而是大胆展开自己的建构:其笔法,固以中锋圆转为主,但在行笔时注重涩势,又常以侧切入笔、侧锋逆行,折处经常提笔分断,形成斩截爽健的笔致;用墨似乎较浓,有苍茫之致;结构非常强调疏密和敛纵的对比,欹倒蹙缩而不拘挛。整体效果苍涩掘拗、仄逼复叠,后人评价为“新理异态尤多”。是一种极有内涵又有独创精神的风格。

这三位书家,在章法上还形成了一个共同特色,即行疏、字密,单行之内上下字之间咬合穿插,而起伏跌宕,行与行之间宽阔疏远,而相互呼应,同时配合墨色的浓淡、枯湿。如是,以底的空和静,衬托出图的密和动,形成强烈的视觉冲击,与徐渭的满天花雨式一样,都是长轴大幅在章法安排上的重大突破。

上述诸家之外,晚明在行草书上有一定成绩的书家还有邢侗、米万钟、王稺登、陈继儒、陈洪绶等,前两人与张瑞图、董其昌合称晚明四家,但成就相去甚远,王稺登为吴门书派的后劲,但已经没有开拓能力,陈洪绶主要是画家,而能引画法的结构经营方法入书法,在结构安排上时见匠心,是真正较有成就者。

此外还应该指出的是,晚明赵宧光博学好古,倾力篆书,著有多部著作,并在实践上进行探索,虽然其“草篆”不足为训,但对于清代复兴篆隶,或许可以说是一个前导,值得注意。