康熙皇帝 (爱新觉罗·玄烨,1654年5月4日 --- 1722年12月20日),顺治皇帝第 3 子,大清圣祖仁皇帝,清朝第 4 位皇帝,也是清军入关以来第 2 位皇帝,年号“康熙”,通称“康熙皇帝”,为中国历史上的最成功的帝王之一。重要政绩:除鳌拜;平定三藩;收复台湾;讨伐准格尔葛尔丹;组织人才整理和编辑“康熙字典”

英雄豪杰10康熙8岁丧父,10岁又丧母。母亲重病时,玄烨“朝夕虔侍,亲尝汤药,目不交睫,衣不解带”;母亲病故后,玄烨又昼夜守灵,水米不进,哀哭不停。康熙后来回忆说,幼年在“父母膝下,未得一日承欢”。

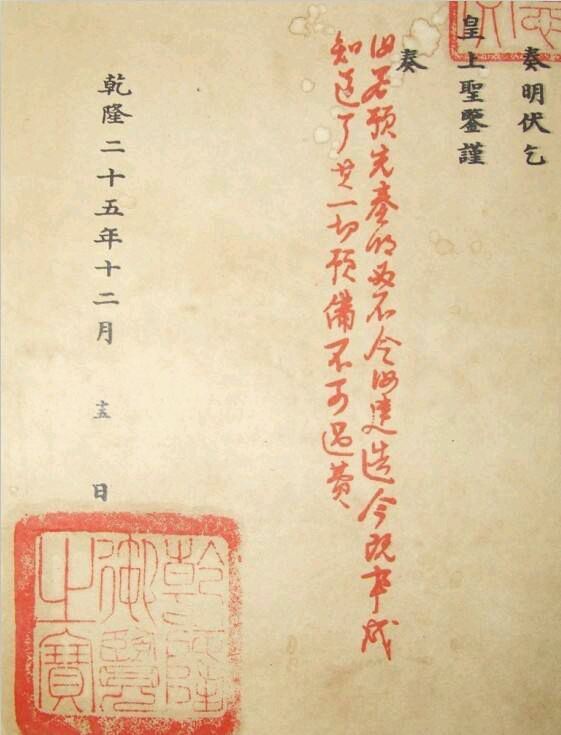

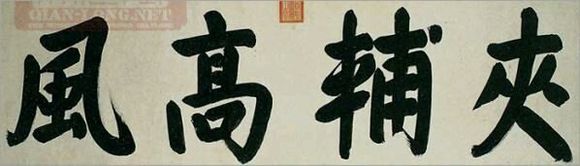

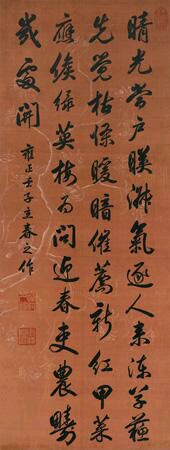

乾隆行书

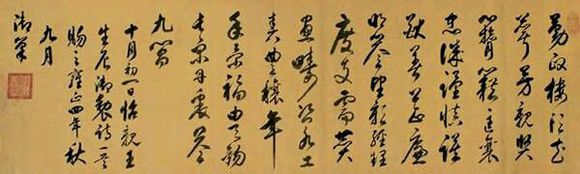

英雄豪杰10康熙是中国历史上少有的嗜书好学的帝王。他5岁入书房读书,昼夜苦读,不论寒暑,甚至废寝忘食。又喜好书法,“每日写千余字,从无间断”。他读“四书”——《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》,“必使字字成诵,从来不肯自欺”。后来他要求皇子读书,读满百遍,还要背诵,这是他早年读书经验的传承。康熙继位后,学习更加勤奋,甚至过劳咯血。他读书不是为消遣,而是为“体会古帝王孜孜求治之意”,以治国、平天下。他在出巡途中,深夜乘舟,或居行宫,谈《周易》,看《尚书》,读《左传》,诵《诗经》,赋诗著文,习以为常。直到花甲之年,仍手不释卷。

英雄豪杰10康熙帝重视史籍,下令编纂《清文鉴》(满文字书)、《康熙字典》、《古今图书集成》、《全唐诗》、《皇舆全览图》等,开一代整理与雕印文化典籍之风。他还有《御制文集》(三集)、《御制诗集》、《几暇格物编》等传世,留下1147首诗词。

康熙皇帝是一位学习型的皇帝,不仅如此,他还很重视虚心接纳。自明朝后期始,西方耶稣会士陆续来到中国。他们一面传教,一面传授西方科学知识,在康熙朝有一批外籍教师,如比利时人南怀仁、葡萄牙人徐日升、法国人张诚和白晋等,其中以汤若望和南怀仁最为著名

10康熙皇帝不仅是一位明君,更是一位严父。康熙帝的子女,在清帝中算是最多的,共有35子、20女。有学者统计,康熙的皇孙共97人。康熙对子孙的教育特别认真,也特别严格。康熙也像平民百姓一样,严格教子,望子成龙。康熙对子孙的教育,通过多种方式进行。包括言传、身教,让子孙参加祭祀、打猎、巡幸、出征等,上学是康熙教育子孙的基本方式。

雍正皇帝,即清世宗,爱新觉罗.胤禛,圣祖四子,清代皇帝,1722一1735年在位。康熙未,得隆科多、年羹尧之助夺得帝位,即处死、监禁参与争位的诸兄弟,借故杀隆科多、年羹尧。削弱下五旗,严禁僚属朋党,大兴文字狱,设军机处,夺内阁与五大臣重权,设驻藏大臣,加强对西藏的管辖,划定中俄中段边界。

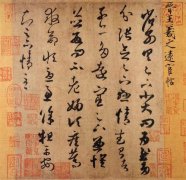

雍正皇帝施政时间只有短暂的13年,因此即位前的书法作品以及书法评论流传下来很少。雍正是一个善于思辨、善于改革的皇帝,曾在中央行政制度方面进行过重大变革。他种种变革思想和改革措施,表现为“不如资若求功名”,善于培养人才;继续发扬“条举名帖为辨”的治学态度。

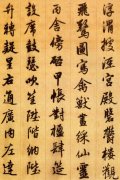

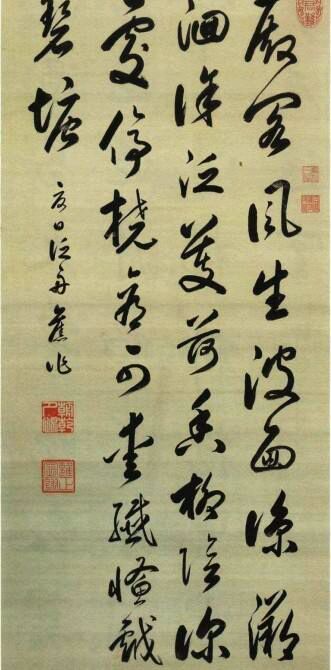

《书林纪事》有一段记载虽然未提到雍正书法如何,也未提到对书生书法评价,但间接表示了“见一书生颇精八法”的同时,他已然具备“八法”的素质和对书法品评的能力。他的书法在经历了漫长的临写摹仿的初学阶段,即位时已进入成熟阶段,书法总体表现畅朗娴熟、宽辍自然、文雅遒劲、谋略深邃、格调非凡、气势宏伟,有皇帝欲凌驾雄强的气派。从流传下来的墨迹看仍然受董香光影响颇深

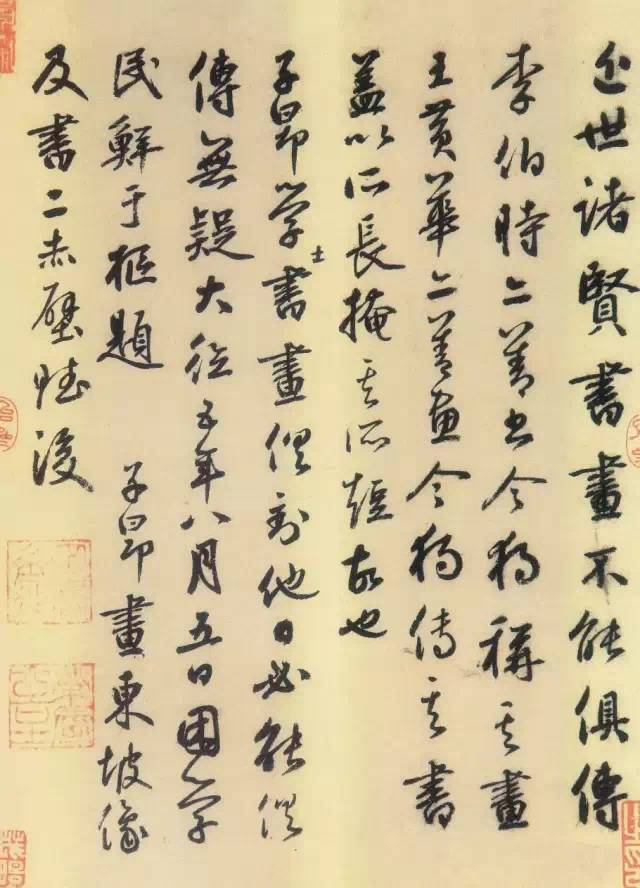

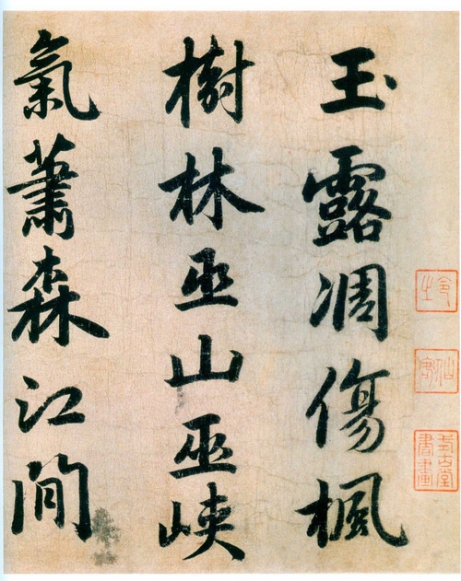

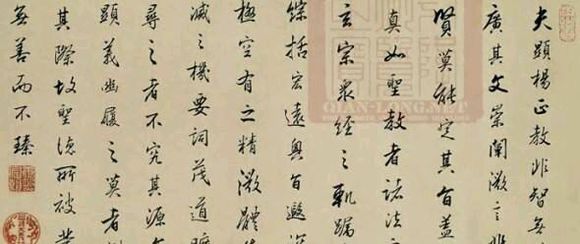

清高宗弘历,在位60年,年号乾隆。乾隆自幼就接受汉族传统文化教育,四书五经,诗词歌赋,书法绘画,无一不精,文化修养很高,执政后也十分重视文化建设,“稽古右文,崇儒兴学”。他对于书法的嗜好和倡导,比之祖父康熙更胜一筹,特建“淳化轩”藏《淳化阁帖》,一时帖学之风大炽。其时承平的社会,昌盛的文化,董书的纤瘦不再能满足人们的审美好尚,而赵孟端丽圆润的书法意韵,顺应了乾隆皇帝“长夏清且闲,朝回甜池馆”的生活意境。乾隆本人雅赏赵孟的书法,心慕手追,身体力行。游览名胜每到一处,作诗纪胜,御书刻石,其书圆润秀发,在宫中、御园、名胜古迹、寺庙等几乎到处可见其墨迹,至今海内乾隆御碑甚多,其擅书之名流传普遍。从他的书法作品中可以发现,书学起步仍是康熙时流行的宫廷书法,后在承学各家中选定赵孟丰圆肥润的书法。从存世的乾隆书迹看,他本人的字点画圆润均匀,结体婉转流畅,缺少变化和韵味,并无明显的成就,“虽有承平之象,终少雄武风”。